di Davide Colombo

Se è vero che capire com’è stata letta un’opera nel passato può aiutare a intenderla meglio nel presente, la nuova edizione critica e commentata (Alessandria, Dell’Orso, 2023-2024, in tre tomi) della Commedia curata a fine Settecento dal francescano Baldassarre Lombardi vanta diversi motivi d’interesse attuale. Per la prima volta il poema sacro viene stampato ufficialmente a Roma nel 1791-1792. È vero che nel 1728 il testo dantesco accompagnava la traduzione latina di Carlo d’Aquino uscita nella capitale della cristianità, ma con la falsa indicazione tipografica di Napoli. L’imprimatur dell’edizione lombardina è concesso grazie al parere positivo di Ennio Quirino Visconti, il direttore del Museo Capitolino acclamato da Leopardi e da Stendhal per la sua fama europea di antiquario. L’Approvazione firmata da Visconti definisce Dante un «classico», e ne avvia così la riscoperta-riappropriazione da parte della Chiesa. La gerarchia cattolica si giova delle chiose del francescano Lombardi per arginare l’egemonia pedagogica dei Gesuiti, esercitata anche sul piano della lettura della Commedia.

Al servizio di una politica culturale ben precisa, il frate pubblica un nuovo testo del poema. È il primo a farlo dopo quasi duecento anni, dai tempi della Crusca (1595), di cui però riprende la pratica editoriale: Lombardi dice di attenersi alla lezione della Commedia quattrocentesca curata dall’umanista Martino Paolo Nibia, ma di fatto non si allontana troppo dal testo volgato. Assai più innovative le soluzioni esegetiche. La Lombardina è un metacommento in grado di mettere a frutto le conquiste della dantologia pregressa, tanto da esaminare il poema sotto molteplici aspetti, filologici, linguistici, letterari, allegorici, teologici, con una ricchezza d’esposizione che va al di là della semplice parafrasi. Quello che Foscolo reputa «the most useful historical commentary yet printed on Dante» conosce nel corso dell’Ottocento numerose riedizioni e ristampe. In particolare l’edizione-archivio della Minerva (1822), pur ampliando e modificando l’opera del francescano, ne decreta l’esemplarità, anche a costo di paratesti ipertrofici. Ricordiamo un solo esempio fra i tanti possibili. Hermann Melville avrebbe battezzato «Lombardo» un personaggio del racconto Mardi sulla base della conoscenza di Lombardi mediata dalla traduzione di Henry Francis Cary. Oggi il commento, senza i versi danteschi, è disponibile nel Dante Dartmouth Project in una versione non ineccepibile perché priva degli imprescindibili apparati paratestuali. Anche per questo la nuova edizione critica è necessaria.

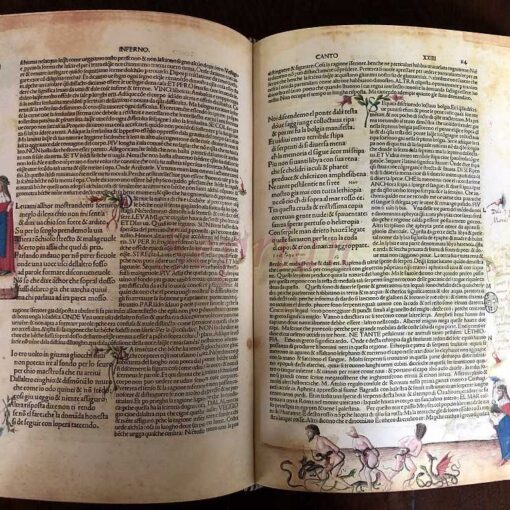

Infine l’opera di Lombardi, pubblicata dalla tipografia romana di Propaganda fide, rappresenta un termine di paragone per la mise en page, strutturata così: argomento del canto, testo centrale in tondo, versi numerati per terzine, commento a piè di pagina con le note indicate secondo la numerazione dei versi, corsivo per segnalare nelle chiose le voci di rinvio al testo. Non è forse la stessa estetica editoriale delle edizioni odierne?