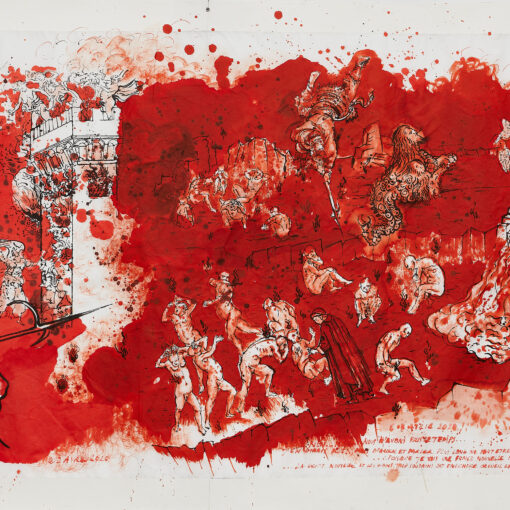

Il volume di Leonardo Terrusi, Da Dante a Elena Ferrante. Tracce onomastiche nella storia letteraria italiana (Pisa, ETS, 2024), prende le mosse, sin dal titolo, da Dante. Il primo capitolo rivisita il fenomeno della retardatio nominis nel poema, già in passato studiata per singoli casi, ma riconosciuta qui quale norma sistematica. La giustificazione è rintracciata, oltre che in un codice di verosimiglianza narrativa, nell’adozione di un’ottica narrativa orizzontale, che rinuncia alle prerogative dell’autore onnisciente, coinvolgendo il lettore nella condizione di non conoscenza (anche onomastica) in cui si trova il viator. Il secondo capitolo correla al tema dell’infamia le strategie dantesche di nominazione, che costituisce uno dei principali strumenti per realizzare la galleria di ritratti ‘infamanti’ che popolano la prima cantica. In particolare, si rileva il contrasto tra l’uso di nomi storici, declinati in forma quasi anagrafica (evocano al lettore identità quotidiane e terrene, e il presente straniato delle anime dannate. Alcuni episodi assumerebbero del resto un valore metalinguistico, nel descrive la procedura in questione confermandone dunque l’intenzionalità, come quello di Bocca degli Abati.

Il terzo capitolo indaga su una via alternativa dell’indagine onomastica, in genere concentrata sui ‘significati’ evocati dai nomi (secondo la prospettiva del nomina sunt consequentia rerum indicata nella Vita nova), o su quella referenziale, cioè sull’identità dei personaggi celati dietro i nomi. A restare in ombra è invece la questione del ‘modo’ in cui i personaggi sono nominati, e da chi ciò venga realizzato: aspetti attinenti alla dimensione diafasica o pragmatica della lingua, ovvero al ruolo che nella comunicazione ha il rapporto tra gli interlocutori, le concrete situazioni comunicative e il valore propriamente interazionale. Significativa in quest’ottica si rivela la stessa alternanza tra forme di nominazione ‘singola’, con solo prenome o soprannome, e forme con nome e ‘cognome’: la prima limitata a categorie specifiche o ai casi in cui vi sia simmetria di condizione tra chi nomina e chi è nominato; la seconda, vera formula standard del poema, si spiega non solo con la tendenza dantesca a nutrire di date, luoghi, persone, e appunto nomi, il racconto della propria esperienza esistenziale, ma anche per l’atteggiamento ‘inquisitorio’ del poeta nei confronti dei suoi interlocutori, che in senso propriamente ‘giuridico’ prevedeva appunto la registrazione sistematica dei dati onomastici degli imputati. Un quarto capitolo indaga infine sulle connotazioni legate a un singolo nome dantesco, il toponimo che ne indica la patria, Fiorenza, alla luce di elementi quali la personificazione e femminilizzazione dei nomi di città, e il valore ideologico e politico che la toponimia assume nei testi letterari animati da intenzioni polemiche e parenetiche.